Von Ugur Diktas, Meli Del Fabro und Paula Sommer, Vorstand JUSO Aargau

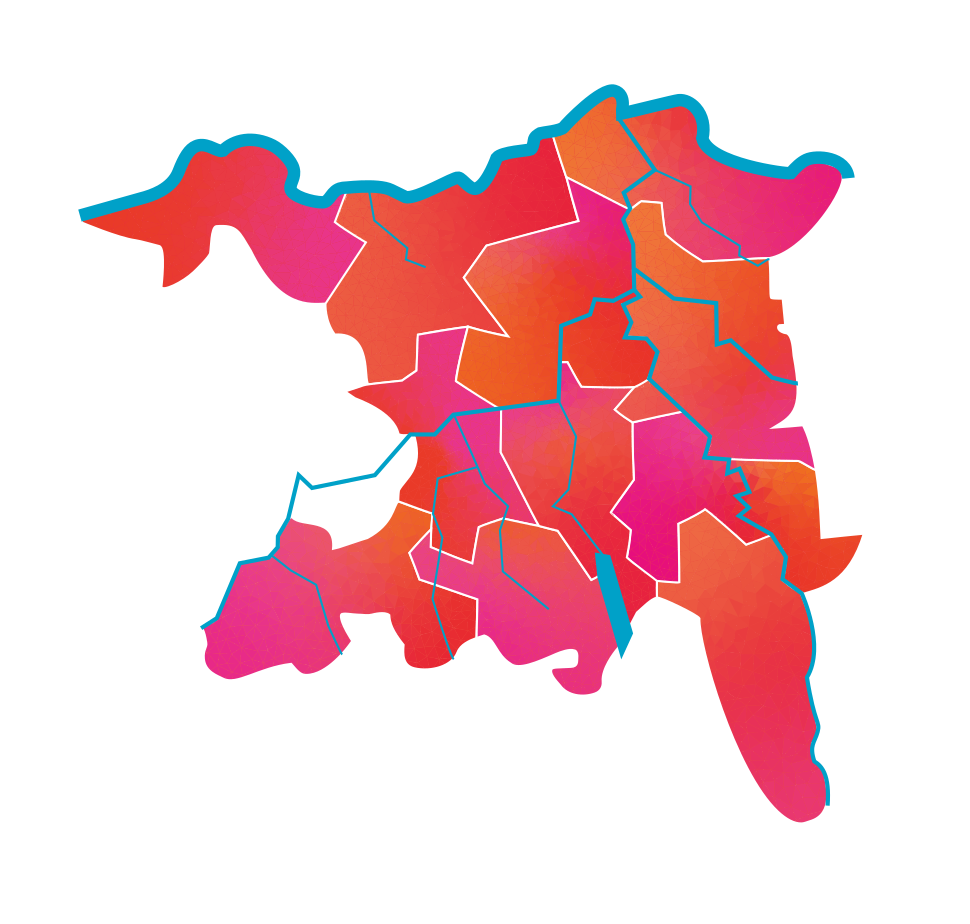

Zusammen mit Help Now reisten wir in der ersten Februarwoche nach Bosnien und Herzegowina und erreichten unser erstes Ziel: Mostar – eine Stadt, die durch Segregation geprägt ist und in der die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen deutlich spürbar sind. Heute gibt es eine sichtbare Trennung entlang des Flusses Neretva, wobei viele Kroat:innen auf der westlichen und viele Bosniak:innen auf der östlichen Seite leben. Dabei war dieses Gebiet vor dem Jugoslawienkrieg stark durchmischt und ethnisch-religiös äusserst heterogen. Wie konnten sich Nachbar:innen, die einst zusammenlebten, in Feindschaft gegenüberstehen? Die Antwort ist hochkomplex und umfasst unter anderem nationalistische Instrumentalisierungen von Religion sowie politische und wirtschaftliche Interessen.

Die Folgen des Krieges: Ein zerrütteter Staat

Nach dem Tod Titos nahm der gesellschaftliche Zusammenhalt in Jugoslawien ab, während sich politische und wirtschaftliche Spannungen verschärften. Dies trug zu den späteren Konflikten bei. Die Spuren dieser Entwicklung lasten bis heute wie eine dunkle Wolke auf den Menschen im Balkan. Die gesellschaftlichen Folgen, die Stimmung und die sichtbaren Kriegsschäden sind noch immer allgegenwärtig. Zurückgeblieben ist ein zerrütteter multiethnischer Staat Bosnien-Herzegowina, gezeichnet von tiefen Gräben zwischen Religionsgemeinschaften und grosser Armut. Die Voraussetzungen für eine menschliche Asyl- und Migrationspolitik sind dementsprechend schwierig. Die Politik hat in den vergangenen Jahren nur zögerlich Verantwortung für das Wohlergehen der Geflüchteten auf der Balkanroute übernommen. Wir besuchten das Flüchtlingslager in Lipa, das 30 Kilometer entfernt und 500 Meter höher als die Stadtmitte von Bihać liegt. Geflüchtete müssen diese Strecke oft zu Fuss zurücklegen, da ihnen der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln verwehrt bleibt und private Hilfe häufig verhindert wird. Die strenge Kontrolle in den Camps – von der Essensausgabe bis zur Unterbringung – führt dazu, dass Geflüchtete oft nur als Zahlen in einem bürokratischen System wahrgenommen werden. NGOs wie das Rote Kreuz versuchen, die Lebensverhältnisse der Geflüchteten – unabhängig von Profit, Regierungseinfluss und dem Stigma – zu verbessern: Sie bieten Essen, grundlegende Hygieneartikel sowie Kleider und Schuhe an, ermöglichen Sprach und Kochkurse und stellen Räume für den sozialen Austausch bereit. Vor Ort sprachen wir mit Betroffenen und Helfenden, packten selbst mit an und trafen auch Politiker:innen sowie humanitäre Akteure.

Die Notwendigkeit einer humanen Asylpolitik

Auf ihrer Flucht sind Geflüchtete vielen Gefahren ausgesetzt, darunter das Ertrinken im Meer, Gewalt durch Push-Back-Truppen und lebensbedrohliche Situationen in der Wildnis – etwa durch extreme Kälte, unwegsames Gelände oder in manchen Gebieten auch durch wilde Tiere. Die Camps sind hier zentral, da sie Unterstützung und Hilfsgüter

bieten. Dennoch dürfen sie nicht unkritisch betrachtet werden, da sie oft auch mit Einschränkungen und menschenunwürdigen Bedingungen verbunden sind. Die internationale Politik muss Druck für eine humane

Asylpolitik ausüben und diese vor Ort aktiv unterstützen.